河濱街道:構建治理閉環 讓群眾訴求“有處說、有人辦、有實效”

| 2025-10-11 10:10:42??來源:浦城新聞 責任編輯:肖練冰 我來說兩句 |

分享到:

|

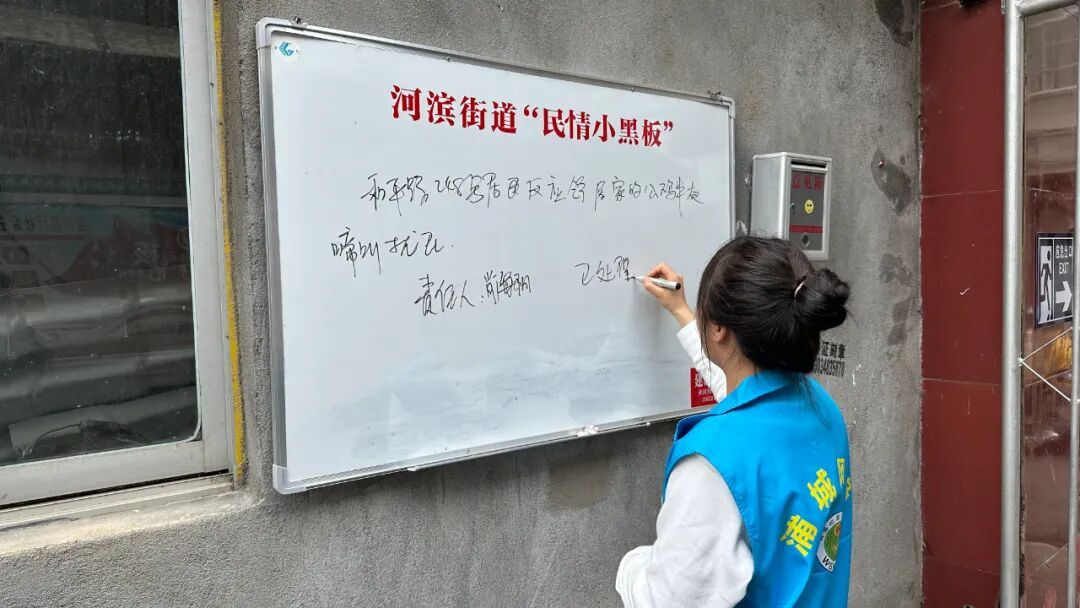

“地下室進水、墻面滲水、路面破損……”寫了擦,擦了寫,在浦城縣河濱街道,民情小黑板上一排排密密麻麻的字,記錄著居民們的一樁樁心頭事。 近年來,河濱街道以黨建為引領,通過“訴求—服務—解決”治理閉環,讓群眾訴求有回應、服務有溫度、治理有成效。 拓寬溝通渠道 讓群眾訴求“有處說、有人聽” 在河濱街道6個社區居委會的醒目位置,“民情小黑板”“意見箱”等成為一道獨特風景線。 “之前和平路上的路燈間距遠、亮度低,晚上出門很不安全。”家住濱江新天地小區的居民李女士告訴記者,“寫上小黑板后很快就有人管,原來的12盞路燈都升級了,還多了10盞。”

群眾反映路燈不亮以后,及時搶修 “凡是‘上榜’的問題,社區牽頭日日跟進、逐條‘銷號’,通過社區協調、黨群議事、匯報上級等方式推動問題解決。”河濱街道黨工委書記李核說,通常能現場解決的盡快解決,不能馬上解決的,才由工作人員“記錄在案”。 為了全面收集社情民意,街道還開通公眾號在線咨詢、小微權力監督群等線上渠道,實現指尖訴求即時達。同時,街道深化“警網融合”機制,建立“1名社區民警+1名社區工作人員+1名網格員”的網格體系,將“民情小黑板”收集的信息直接對接網格處置力量。“遇到各類問題,社區工作人員、網格員會先上門摸清情況、盡力調解,調解不了的民警及時介入,將絕大多數矛盾吸附在網格、化解在基層。”網格員葉婉婷介紹道。

河濱街道用好“民情小黑板” 及時解決群眾反映的問題 民生無小事,枝葉總關情。自“民情小黑板”投入使用以來,通過各類渠道累計收集群眾意見建議350余條,成功解決民生問題160余件,群眾好評率高達99%。 組建服務隊伍 讓民生需求“有人接、有人辦” “訴求收上來,關鍵要有人辦。”李核告訴記者,河濱街道通過構建多元服務隊伍,打造覆蓋全域的民生服務網絡,確保群眾需求件件有回音。 河濱街道以基層黨小組為核心,構建“黨建+為民服務”工作模式,深入推進“我在您身邊”主題活動。通過領導干部掛點制度,動員全體干部職工開展“家訪”行動,進村落、入田間、訪企業、走農戶。 “以前干部是等群眾上門,現在是干部主動找上門。”居民黃女士說,“上次河濱街道的干部來我家,我反映了水南中心小學門口區域有限、坑洼路面影響上下學接送效率,還存在安全隱患。后面學校門口就開始施工了。” 為了讓服務責任得到落實,街道嚴格實行“首問+首辦責任”制度,設立服務引導牌,公開干部聯系方式,并建立長效回訪機制與動態管理臺賬。

雨污管網改造施工現場 “針對河濱街道李梅村農戶反映水渠發生水毀問題,街道積極推進灌溉水渠項目,完工投入使用后于15個工作日內開展‘電話詢問+實地走訪田間’回訪,確保問題徹底解決。”街道干部張建中說。 在濱江新天地小區,“小區黨支部(兼合式)+小區自治管理委員會+紅色物業”的治理模式破解了開放式小區治理難題。“黨員帶頭干,群眾跟著上,現在小區環境越來越整潔,鄰里關系也更和睦了。”小區自管會主任陳劍說。小區內有22名在籍黨員、103名在職報到黨員和43名離退休黨員,通過黨組織紐帶將在職黨員與離退休黨員緊密凝聚,開展黨員“三進三亮”活動,樓道燈更換、垃圾清運等民生小事隨手辦。 破解民生難題 用實際成效“暖民心、聚民力” 從路燈維修到水渠改造,從矛盾調解到安全保障,河濱街道通過閉環治理體系,把群眾關心的“小事”辦成“暖心事”,讓治理成效看得見、摸得著。 “以前下雨天路面全是積水,現在改造后再也不用擔心了,黨員們真是為群眾辦了實事!”濱江新天地小區居民劉阿姨感慨道。 這個2006年建成的開放式小區,曾因基礎設施老化、管理混亂問題突出。自“小區黨支部(兼合式)+小區自治管理委員會+紅色物業”模式推廣后,黨員帶頭摸排問題,協調推進基礎設施翻新,把群眾關心的“小事”辦實、辦細,辦成“暖心事”。

調解矛盾糾紛 在矛盾糾紛化解領域,街道構建的多部門聯合調解體系成效顯著。依托9個“吃茶話事”點和“民情小黑板”,推行“群眾點單—中心派單—部門接單—群眾評單”的“四單”機制,聯動派出所、司法所等部門及律師力量,將單打獨斗變為兵團作戰。今年以來,累計摸排矛盾糾紛180起,成功化解171起,化解率達95%。 如今的河濱街道,訴求渠道暢通無阻,服務隊伍主動作為,民生難題逐個破解。“下一步,我們將從深化治理模式、升級基礎設施、強化服務閉環三個核心方向入手,完善治理體系并提升基層治理效能,讓‘平安河濱、美麗河濱’的底色更鮮明。”李核說。(曹歆雨 邱春靜) |

相關閱讀:

|

|

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |